Gustave FLAUBERT (1821.1880)

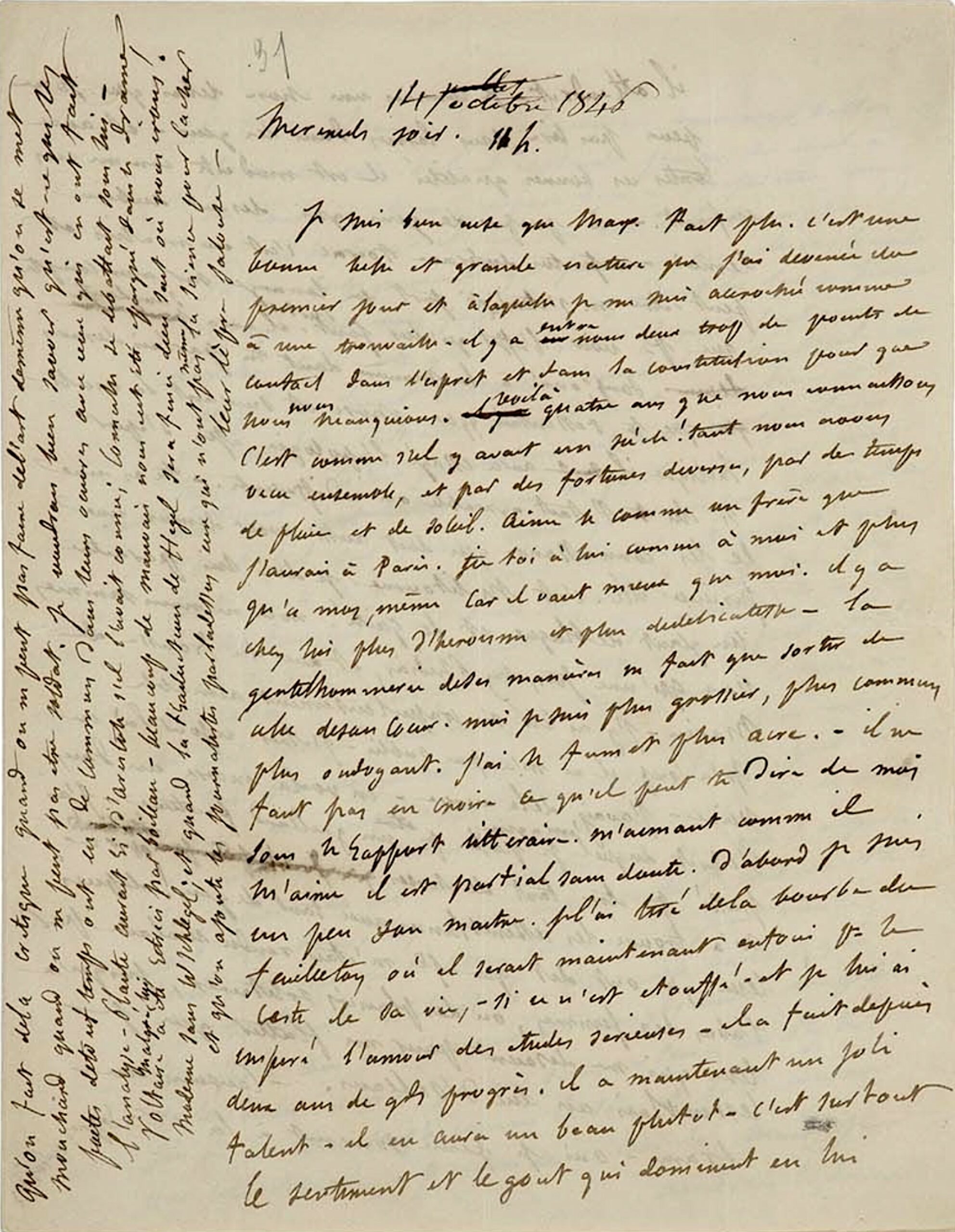

Lettre autographe à Louise Colet.

Quatre pages in-4°. [Croisset. 14 octobre 1846].

Flaubert, Correspondance I, Pléiade, pp. 388-391.

« Depuis que mon père et ma sœur sont morts je n’ai plus d’ambition. Je ne sais pas même si jamais on imprimera une ligne de moi. »

Superbe lettre : l’ami « Max » (Du Camp), le danger des compliments intéressés, le drame de Louise Colet en préparation, l’absence d’ambition littéraire, le travail, la médiocrité de la critique ou la « lèpre jalouse » des journalistes…

____________________________________________

La liaison tumultueuse de Flaubert avec Louise Colet (1810-1876) est une des plus reconnues de l’histoire littéraire, à l’origine d’une correspondance justement célèbre. C’est à Paris, dans l’atelier du sculpteur Pradier, que le romancier fit, en juin 1846, la connaissance de Louise née Révoil, de plus de dix ans son aînée. Mariée en 1834 au flûtiste Hippolyte Colet, elle avait connu auparavant plusieurs aventures, en particulier avec le philosophe Victor Cousin, qui était ou se croyait être le père de sa fille Henriette et qui, seize ans durant, s’employa à la servir. Écrivain, elle composait essentiellement des poèmes dont les recueils furent plusieurs fois couronnés par l’Académie française.

Leur liaison débuta le 29 juillet 1846, cinq mois et demi avant cette lettre. Rentré à Croisset, Flaubert lui écrivit souvent et longuement. Ils se rencontraient quelquefois à Mantes ou à Paris, mais moins fréquemment qu’elle ne l’aurait souhaité. Amante et interlocutrice avec qui il échangeait des idées et parlait de littérature, elle inspira à l’ours de Croisset quelques-unes de ses plus belles lettres, écrivant « à sauts et à gambades », comme ici.

Louise Colet venait de rencontrer Maxime Du Camp (rencontre qu’elle restituera en 1856, en la romançant, dans Une histoire de soldat) : Flaubert lui dit combien ce frère d’élection est un ami sûr.

« Je suis bien aise que Max. t’ait plu. C’est une bonne, belle et gde nature que j’ai devinée du premier jour et à laquelle je me suis accroché comme à une trouvaille. Il y a entre nous deux trop de points de contact dans l’esprit et dans la constitution pr que nous nous manquions. Voilà quatre ans que nous connaissons. C’est comme s’il y avait un siècle ! tant nous avons vécu ensemble, et par des fortunes diverses, par des temps de pluie et de soleil. Aime-le comme un frère que j’aurais à Paris. Fie-toi à lui comme à moi et plus à lui qu’à moi-même car il vaut mieux que moi. Il y a chez lui plus d’héroïsme et plus de délicatesse – la gentilhommerie de ses manières ne fait que sortir de celle de son cœur. Moi je suis plus grossier, plus commun plus ondoyant. J’ai le fumet plus âcre. – il ne faut pas en croire ce qu’il peut te dire de moi sous le rapport littéraire. M’aimant comme il m’aime il est partial sans doute. D’abord je suis un peu son maître. Je l’ai tiré de la bourbe du feuilleton où il serait maintenant enfoui pr le reste de sa vie, – si ce n’est étouffé – et je lui ai inspiré l’amour des études sérieuses – il a fait depuis deux ans de gds progrès. Il a maintenant un joli talent – il en aura un beau plutôt – c’est surtout le sentiment et le goût qui dominent en lui. Il attendrit, je ne connais une chose de lui que je ne peux pas lire sans larmes dans les yeux ; et avec toutes ces bonnes qualités il est modeste comme un enfant. »

Informé des manœuvres du milieu littéraire, le romancier met en garde Louise Colet sur les compliments intéressés de ses proches et sur leurs manipulations.

« À propos de gens qui disent du bien de moi, méfie-toi du brave Toirac, c’est un malin et peut-être ne s’étend-il si fort en louanges sur mon compte que pr voir l’effet qu’elles font sur toi. Il aura sans doute soupçonné à la manière dont tu parlais de moi, que tu ressentais qq chose et, suivant la vieille tactique, il aura essayé l’apologie afin d’épier si elle t’était agréable ou indifférente. – Tu as une de tes connaissances qui doit aussi avoir de moi une furieuse idée. C’est Malitourne. Je dois lui paraître un géant de blague et de gaieté. Nous ne nous sommes vus qu’une fois, chez Phidias, et avec la Rousse de Marin. J’y ai été si crapuleusement aimable qu’à coup [sûr] il ne m’a pas oublié. J’étais ce jour-là en veine, j’avais de la verve. En voilà encore un dans l’esprit duquel, j’imagine, je passe pr être un gaillard facétieux. J’ai passé pr être tant de choses et on m’a trouvé des ressemblances avec tant de gens ! depuis ceux qui ont dit que je m’étais rendu malade par l’abus des femmes, ou des plaisirs solitaires, jusqu’à ceux qui me disaient pr me flatter que je ressemblais au duc d’Orléans. »

Puis Gustave Flaubert évoque le drame auquel sa maîtresse travaille : ébauchée en 1845 sous le titre de Madeleine, la pièce ne sera terminée qu’en 1847, mais refusée par la Comédie-Française en 1848. (Elle sera publiée en 1850 sous le nouveau titre d’Une famille en 1793.)

« Causons du drame. Oui je pense souvent à la 1re représentation, je m’en tourmente ! – Oh, comme mon cœur battra ! Je me connais, s’il est applaudi j’aurai du mal à me contenir. Je me prépare bien à l’infortune mais pas au bonheur, et ç’en sera un, si tu triomphes ! ! Oh ! ces trépignements que je rêvais au collège, le coude appuyé sur mon pupitre en regardant la lampe fumeuse de notre étude ! Cette gloire bruyante dont le fantôme évoqué me faisait tressaillir, j’aurai donc tout cela, moi, et dans toi, c’est-à-dire dans la partie sensitive de moi-même. Le soir j’embrasserai cette noble poitrine dont le sentiment aura remué la foule comme un gd vent fait sur l’eau. »

Confessant son absence d’ambition, non sans une certaine mauvaise foi, Flaubert prodigue de précieux conseils d’écriture et de style :

« Depuis que mon père et ma sœur sont morts je n’ai plus d’ambition. Ils ont emporté ma vanité dans leur linceul et ils la gardent. Je ne sais pas même si jamais on imprimera une ligne de moi. Je ne fais pas comme le renard qui trouve trop vert le fruit qu’il ne peut manger. Mais moi, je n’ai plus faim. Le succès ne me tente pas. Celui qui me tente c’est celui que je peux me donner, ma propre approbation, et je finirai peut-être par m’en passer, comme il aurait fallu me passer de celle des autres. C’est donc vers toi, sur toi que je reporte tout cela. Travaille, médite, médite surtout, condense ta pensée, tu sais que les beaux fragments ne font rien. L’unité, l’unité, tout est là. L’ensemble, voilà ce qui manque à tous ceux d’aujourd’hui, aux gds comme aux petits. Mille beaux endroits, pas une œuvre. Serre ton style, fais-en un tissu souple comme la soie et fort comme une cotte de mailles. Pardon de ces conseils, mais je voudrais te donner tout ce que je désire pour moi. »

Il doit se rendre à Rouen pour y passer l’hiver avec sa mère.

« Il pleut toujours ; le temps est triste, et moi ? Je travaille assez dans ce moment-ci. J’ai plusieurs choses que je veux finir qui m’ennuient et que je continue tout de même, espérant plutard en retirer qq chose – Au printemps prochain prtant je me mettrai à écrire de nouveau. Mais je recule toujours. Un sujet à traiter est pr moi comme une femme dont on est amoureux – quand elle va vous céder on tremble et on a peur, c’est un effroi voluptueux. On n’ose pas toucher son désir. »

Il trouve dans Chateaubriand une illustration de ses sentiments :

« J’ai relu ce soir l’épisode de Velléda des Martyrs. Quelle belle chose ! Quelle poésie ! Mais si j’avais été Eudore et que tu eusses été la druidesse j’aurais cédé plus vite. Je ne peux pas me défendre d’un sentiment d’indignation bourgeoise quand je vois dans les livres des hommes qui résistent aux femmes. On pense toujours que c’est l’auteur qui parle de lui et on trouve ça impertinent parce que c’est peut-être faux après tout. »

Puis Flaubert tord le cou aux rumeurs et à la critique non seulement médiocre, mais dangereuse pour les écrivains qui s’y essaient :

« Tu me parles d’Albert Aubert, et de Mr Gaschon de Molesnes. Méprise tous ces drôles – À quoi bon s’inquiéter de ce que ces merles piaillent ? C’est perdre son temps que de lire des critiques – Je me fais fort de soutenir dans une thèse qu’il n’y en a pas eu une de bonne depuis qu’on en fait – que ça ne sert à rien qu’à embêter les auteurs et à abrutir le public – et enfin qu’on fait de la critique quand on ne peut pas faire de l’art de même qu’on se met mouchard quand on ne peut pas être soldat.

Je voudrais bien savoir qu’est-ce que les poètes de tout temps ont eu de commun dans leurs œuvres avec ceux qui en ont fait l’analyse – Plaute aurait ri d’Aristote s’il l’avait connu, Corneille se débattait sous lui – Voltaire malgré lui a été rétréci par Boileau – beaucoup de mauvais nous eût été épargné dans le drame moderne sans W. Schlegel ; et quand la traduction de Hegel sera finie Dieu sait où nous irons ! et qu’on ajoute les journalistes par là-dessus eux qui n’ont pas même la science pour cacher leur lèpre jalouse. »

Il conclut de manière cocasse, comme s’il se ressaisissait après un excès de fureur :

« Je me suis laissé aller par ma haine de la critique et des critiques, si bien que ces misérables m’ont pris toute la place pour t’embrasser – mais malgré eux c’est ce que je fais. Ainsi donc, avec leur permission, mille gds baisers sur ton beau front et sur tes yeux si doux et… »

Après une première rupture en 1848, Flaubert renoua dès son retour du voyage en Orient – jusqu’en 1855. « Tu es bien la seule femme que j’ai aimée et que j’ai eue », lui avoua le misogyne sentimental.

____________________________________________

Flaubert, Correspondance I, Pléiade, pp. 388-391 : la date en tête a été indiquée par Louise Colet qui a d’abord écrit « juillet » avant de se raviser pour inscrire « octobre », sans doute par une manière d’automatisme.

Provenance : collection J. Lambert.